プロセッサの基礎知識 (4)~インダクタとコンデンサに重視される特性~

2024-8-28

前回の記事では、プロセッサの動作に不可欠な電源について、その概要と構成を詳しく紹介しました。本記事ではプロセッサ向け電源の仕様詳細に焦点を当て、それらを満たすために使われているインダクタとコンデンサについて、特に重視される特性を解説していきます。

1 プロセッサ向け電源の仕様詳細

前提を把握するために、プロセッサの電源要求の動向を見てみましょう。

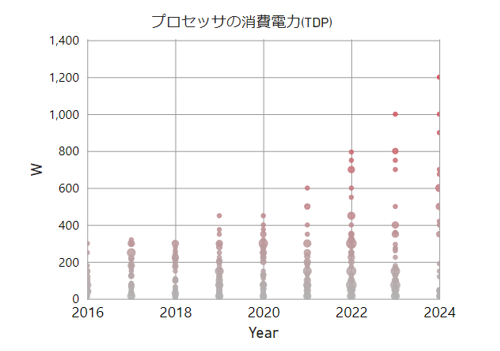

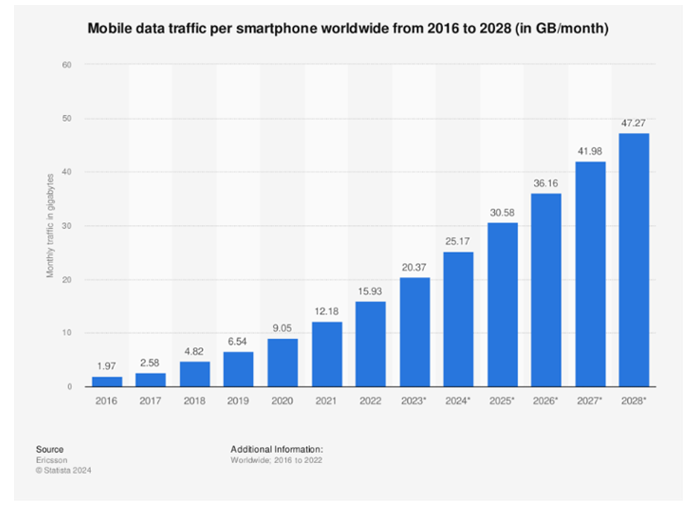

プロセッサの消費電力については多くの場合スペックが公表されています。その年次推移をプロットすると、近年より早いペースで高電力へ拡大していることが確認できます(下図)。これはプロセッサの基礎知識(1)~性能を決める要素と動向で説明した通り、より大量のデータを処理できる性能が必要とされているためです。特に、情報通信インフラ、スマートフォン、PC、グラフィックカードなどのハイエンド製品のプロセッサにおいて、最高値の更新が続いています。

しかし、プロセッサの要求に応える電源の部品選定を考える場合、電力仕様だけでは情報不足です。

プロセッサが動作するのに必要な電圧・電流の各仕様の把握が必要となります。以下にその事例を示します。

| プロセッサ (コアライン) |

電圧 | 電流 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 動作電圧 (公称値) |

電圧変動 許容幅 |

継続最大電流 (TDC) |

瞬間最大電流 (EDC, Ipeak, Imax) |

最大電流変動幅 (Istep) |

負荷電流 スルーレート |

|

| 高性能 GPU・ASIC |

0.7V | 動作電圧の ±3% |

600A | 1000A | 瞬間最大電流の 約50% |

500A/us |

| 高性能 CPU |

1.8V | 動作電圧の ±5% |

250A | 500A | 瞬間最大電流の 約80% |

1000A/us |

| 高性能 FPGA |

0.8V | 動作電圧の ±3% |

200A | 300A | 瞬間最大電流の 約50% |

200A/us |

| 高性能 車載SoC |

0.8V | 動作電圧の ±3% |

60A | 100A | 瞬間最大電流の 約50% |

100A/us |

まず電圧については、どの種類のプロセッサにおいても計算処理の主体となるコアラインは非常に低い電圧で動作していることがわかります。1970年代は5Vで動作していましたが、トランジスタの微細化が進行した現在では1V台以下で動作することが一般的になりました。プロセッサが正常に動作するためには数%の電圧誤差しか許容されていないため、5Vが使用されていた当時よりもより安定化した(変動の小さな)電圧を供給することが求められています。

| 動作電圧 | プロセッサの動作に必要な電圧。1つのプロセッサは機能によって回路が分かれており、個別に動作電圧制御が必要。 |

| 電圧変動 許容幅 |

プロセッサの動作電圧に許される数%の誤差。この許容幅を超えると誤動作や故障の恐れがある。 |

| 電圧変動 | 電源がプロセッサへ出力する電圧は、現実には出力電圧精度・配線の電圧降下による直流電圧変動や、スイッチング・負荷変動による交流電圧変動が発生する。プロセッサ動作条件のワーストケースにおいて、これらが電圧変動許容幅を超えない設計が必要。負荷変動が最も大きな電圧変動要因。 |

次に電流ですが、一様ではなく用途や必要な性能グレードに応じて数A~数百Aの電流が求められています。AIや通信機器における最も高性能なプロセッサにおいては千A台に差し掛かっています。1970年代当時のプロセッサの電流は数百mA程度でした。飛躍的に大電流化していることがわかります。より高速計算が必要なアプリケーションに対応するためにプロセッサの回路規模が増大し、膨大なトランジスタを同時に駆動するようになったためです。

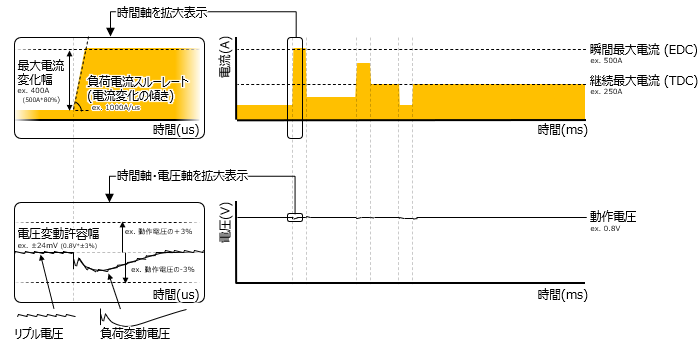

プロセッサの電流規定を細かく見ると、最大電流は継続値と瞬間値が個別に規定されています。これらの値はいずれも大きくなっている傾向にありますが、両者の値を混同しないよう注意が必要です。また、プロセッサの電流は計算負荷の増減に応じてランダムに高速な大電流変動(Dynamic Load Transient)が発生することが一般的であり、以前のプロセッサと比べて、その振幅や速度はより大きくなっている傾向があります。同じ最大電流のプロセッサであっても、電流変動の振幅や速度が異なると電源設計も異なるものとなりますので、このような電流のふるまいについて全体像を認識することが重要です。

| 継続最大電流 (TDC) |

プロセッサが継続的に動作できる最大の電流。プロセッサが推奨する放熱設計を行うことで長時間安全に動作する。そのため、TDC (Thermal Design Current 熱設計電流)と呼ばれる。プロセッサの消費電力としてよく公表されるTDP (Thermal Design Power)から電圧を抜いたもの。TDP=TDC x 動作電圧。 |

| 瞬間最大電流 (EDC) |

プロセッサが瞬間的に動作できる最大の電流。プロセッサの瞬間的なピーク性能を引き出している。EDC (Electrical Design Current 電気設計電流)やピーク電流(Ipeak, Imax)とも呼ばれ、電気的なプロセッサの電流上限。 多くの場合TDCよりも大きな値となっているが、許容されるのは数~十数msの短時間に限られる。 |

| 最大電流変動幅 (Istep) |

プロセッサ動作において発生する電流の最大振れ幅。プロセッサが処理するアプリケーションのふるまいによって差がある。例えば、PCやサーバーに使われるCPUでは、アイドル状態から一気に複数のアプリケーションを動作させる時に計算量が増大し、大きな電流変動が発生する。 |

| 電流スルーレート | プロセッサの電流変動の速度。最大電流が同等でも、より瞬間的な処理が必要なほど高速となっている。アプリケーションのふるまいやプロセッサのアーキテクチャにより差が出る。 |

2 インダクタ・コンデンサで重視される特性

では、このような仕様要求に対して、プロセッサ向け電源に使われるインダクタとコンデンサで特に重視される特性はどのようなものでしょうか。繰り返しになりますが、プロセッサの負荷としての特徴は、他の負荷と比べて高精度な低電圧と変動のある大電流を要求することです。これにより電源設計で特に重要となるのが、①電力損失の抑制(効率の高さ)、②電圧変動の抑制(安定性の高さ)です。多くの場合、①はインダクタ、②はコンデンサの貢献が特に重要となります。その内容と必要な特性について具体的に見ていきましょう。

2-1 インダクタ

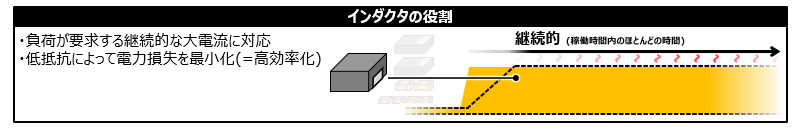

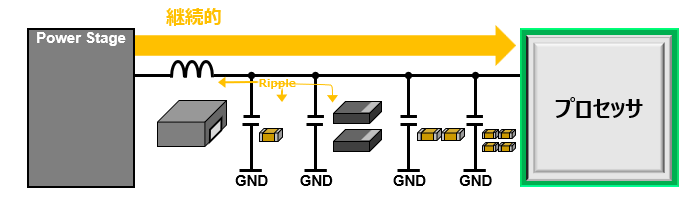

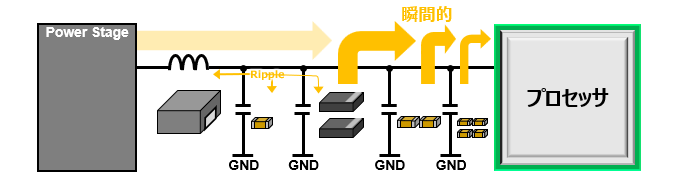

パワーステージと連動することで入力電流を大電流に変換し、プロセッサに継続的に電流を供給するのがインダクタの役割です。一方、瞬間的な電流変動についてはコンデンサで対応します(後述)。

一般的なDC/DCコンバータの動作においては、インダクタにとパワーステージには絶えず電流が流れ続けています。

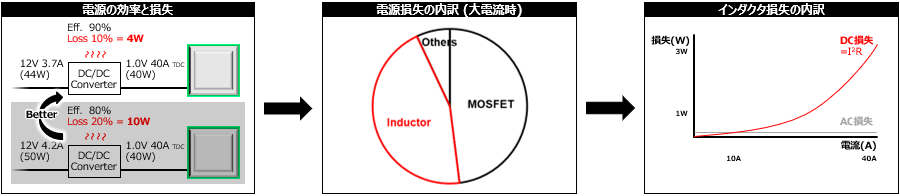

理想の電源であれば、いくら電流が流れても電力損失はゼロ(=効率100%)で、例えば1.2V 100Aの出力は12V 10Aの入力から得ることができます。しかし現実の電源はそうではありません(効率80⁻90%台)。DC/DCコンバータの構成部品には抵抗成分があるため、電力損失が発生します。

年々大きくなるプロセッサ電流への対応は、一般的にマルチフェーズ設計のフェーズ数を増やすことでおこなわれます。つまり、パワーステージ+インダクタの並列数を増やすということです。フェーズは入れ替わりで動作するため、フェーズ数を増やすと1フェーズ当たりの負荷が分散することで損失を軽減することができます。しかしそれでも大電流化により全体的な損失は増大する傾向であるため、フェーズ当たりの電流を増やせるよう部品自体の抵抗を低減することが効果的となります。

電力損失が大きいことでもたらされる問題

|

大電流時のDC/DCコンバータの構成部品の一般的な損失内訳を参照すると、パワーステージとインダクタの導通損失が大半を占めています。導通損失はおおまかに次の式で表されます。

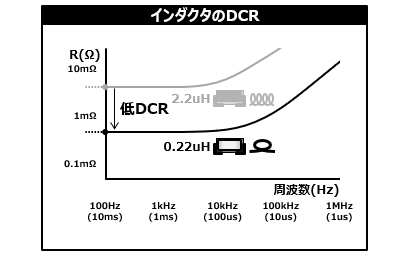

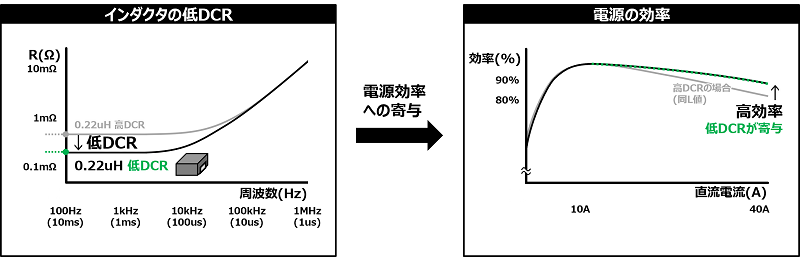

P=I2 x R … 電力損失(W)=電流(A)2x抵抗(Ω)式より、電流が大きくなるほど損失が加速的に増大することがわかります。インダクタの損失は、大きく分けてDCR(直流抵抗)とACR(交流抵抗)がありますが、大電流で問題となるのはDCRの方です。ACRによる損失は小電流時はDCRよりも大きく、またスイッチング周波数が高くなると大きくなりますが、電流が増えてもほとんど大きくなりません。一方でDCRによる損失は上記式の関係で大電流になるとAC損失と比べ非常に大きくなるため、大電流で動作することの多いプロセッサ向け電源においては低DCRが特に重視される特性となります。

インダクタのDCRは低いインダクタンス値(低L値)であるほど低減できます。低L値のインダクタは物理的に巻き線が短いためです。そのため、プロセッサ向け電源には数百~数十nHの低L値のインダクタが使用されることが一般的であり、1mΩ台~0.1mΩ台の低DCRの製品が利用できます※。

- ※小型品の場合は数十mΩとなります。

同じL値の製品においては、下記のような手法で低DCR化が図られています。

| 低DCR |

|

このように低DCR化を図ることで、インダクタはプロセッサで重視される大電流時の電力損失低減に貢献しています。

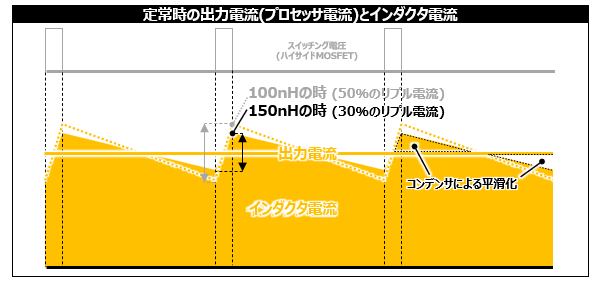

低DCRのために低L値のインダクタが選ばれるということを述べましたが、低L値の選択はプロセッサ向け電源にとってもう一つ大きな利点があります。それは、電源応答性の向上です。つまり、インダクタンスが低いとインダクタ電流の傾きが急峻になりプロセッサへより速く電流を供給できるということです。これにより、コンデンサの合計容量を小さくすることができます。しかし、L値は際限なく低い方がよいということではありません。あまりにL値が低すぎると、リプル電流が過剰に大きくなることでAC損失やEMCノイズが無視できないレベルになったり、最大電流の制限など電源動作上の不都合が生じます。そのため、一般的にはインダクタのリプル電流が継続最大電流(TDC)の30%を超えないレベルとなるL値を選択することが推奨されています。

| 高L値 |

|

| 低L値 |

|

インダクタの選定においては電流値への留意も必要です。インダクタは電流値のスペックとして多くの場合、温度上昇定格電流 (Itemp)と直流重畳定格電流 (Isat)が規定されています。Itempについては、フェーズ当たりの継続最大電流を上回り、目的の効率を達成できるインダクタを選ぶ必要があります。Itempは温度が40℃上昇する電流値として規定されたものですが、メーカーによって測定条件が異なるため、機器の実使用条件において許容以上に温度が上昇しないよう確認する必要があります。また、Isatについては、フェーズ当たりの瞬間最大電流を上回るインダクタを選ぶ必要があります。Isatはインダクタが飽和しインダクタンスが大きく減少する(通常-30%)電流値です。Isat値を超えた電流が流れてしまうとインダクタンス値が許容以上に減少し、リプル電流が過大となり効率低下や誤動作・故障などにつながる危険性があるためです。

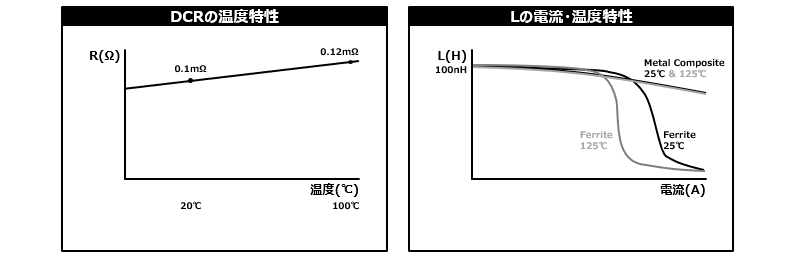

また、インダクタの種類や製品によって、電流・温度などの要因でそれぞれの特性変化が大きい場合がありますので、それぞれの変化を確認しマージンを加味した設計が重要となります。

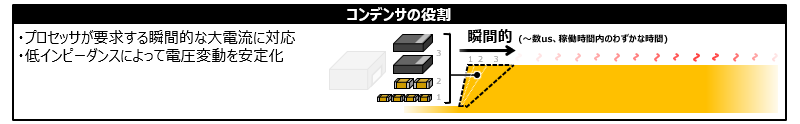

2-2 コンデンサ

プロセッサが高速な電流を要求した際に、瞬間的に電流を供給するのがコンデンサの役割です。また、逆にプロセッサが急に電流を不要とした際に、インダクタから余剰で流れてくる電流を吸収するのもコンデンサです。

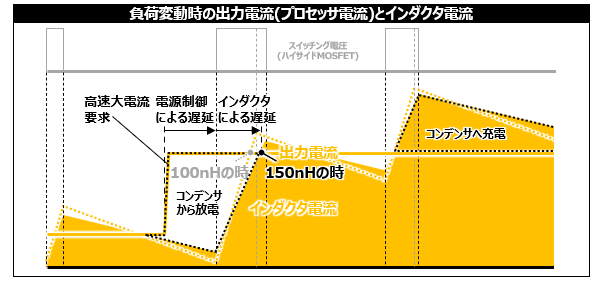

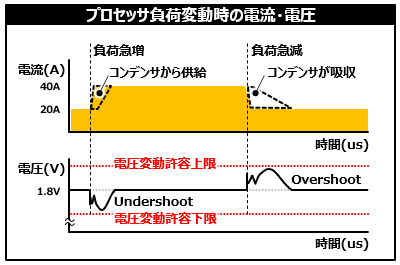

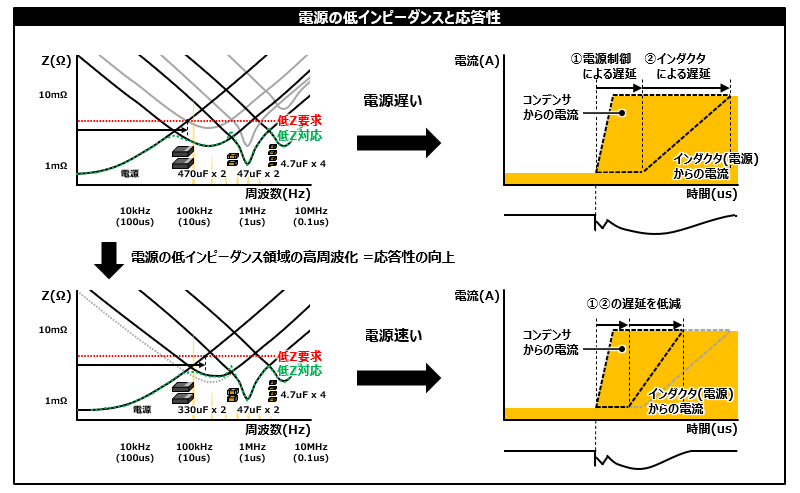

一般的なDC/DCコンバータの動作においては、インダクタから供給される電流はプロセッサが要求する電流変動の速度に間に合いません。電源制御による遅延とそれに続くインダクタによる遅延があるためです。そこで現実の設計では、インダクタからの電流が届くまでの間は、コンデンサがプロセッサに電流を供給します。コンデンサにはインピーダンス(Z)があるため、コンデンサが電流を供給する時はその電流の大きさに応じて電圧変動が発生します。プロセッサが不要とした電流をコンデンサが吸収する時も同様です。

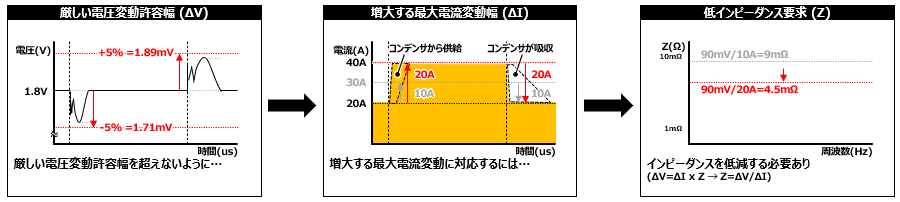

年々プロセッサが大電流化している中でも、電圧変動は動作電圧の数%の許容幅内に安定化する必要があるため、必然的にインピーダンスを低減することが重要となります。

| 負荷増加(Load Step) プロセッサは計算処理が急増した時、瞬時に電流を求める →電源制御およびインダクタの遅延により電源は瞬時に電流供給できない →コンデンサがその不足電流を供給する →コンデンサのインピーダンスによって電圧が下方向に変動する(=Undershoot) →インダクタからの継続的な電流が追随することで電圧が回復する |

| 負荷減少(Load Release) プロセッサは計算処理が急減した時、瞬時に電流を拒絶する →電流・電圧を減少させるために電源は一時停止するが、電源制御およびインダクタの遅延により電源 は瞬時に電流供給をやめることができない →コンデンサがその余剰電流を吸収する →コンデンサのインピーダンスによって電圧が上方向に変動する(=Overshoot) →電流・電圧が所望のレベルへ下がりきったところで、電源が再始動し電圧を維持する |

電圧の安定性が保てないことでもたらされる問題

|

電流とインピーダンスによる電圧変動は、大まかには次の式(オームの法則)で表すことができます。

ΔV=ΔI x Z … 発生する電圧変動(V) = 電流変動幅(A) x インピーダンス(Ω)

この式から、コンデンサのインピーダンスが小さいほど電圧変動を小さくできることがわかります。

インピーダンス要求の目安を見積もる式に変形してみましょう。

Z=ΔV ÷ ΔI … インピーダンス要求(Ω) = 電圧変動許容幅(V) ÷ 電流変動幅(A)

例えば、1.8V動作電圧において電圧変動許容幅が±5%内とし、電流変動幅が20Aという要求だったとすると、ΔV=1.8V x ±5%=±30mV → Z=Δ30mV÷Δ20A=4.5mΩがインピーダンス要求の目安として求められます※。

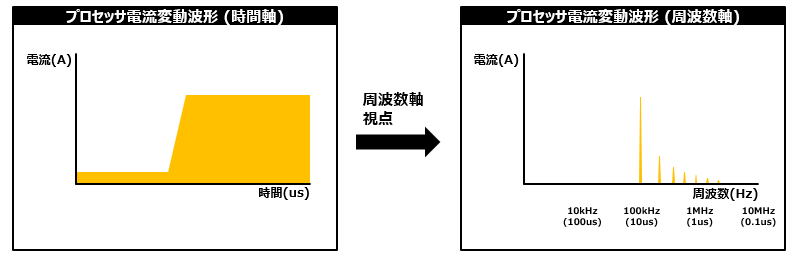

- ※電流変動は周波数成分に分解されるため、厳密には問題となるインピーダンスは周波数ごとに違いがあります。

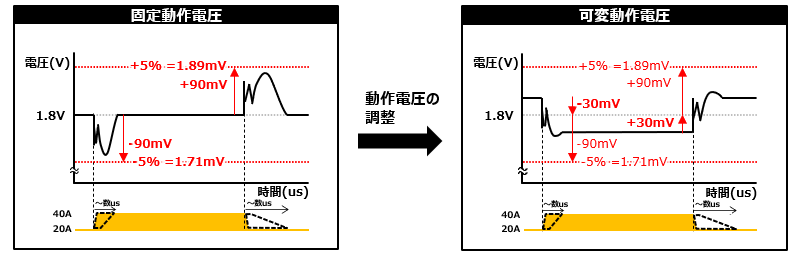

但し、LLC(Load Line Calibration)やAVP(Adaptive Voltage Positioning)などと呼ばれる動作電圧の変更を許容する手法を使用できる場合、この要求は幾分緩和されます。この手法では、小電流時に高めの動作電圧、大電流時に低めの動作電圧で動作するようプロセッサ側が対応することで、電圧変動マージンを確保し、従来よりも大きな電圧変動を許容します※。大電流時に低めの動作電圧を使用することは、同時に配線損失低減にも効果があります。一方でこの手法は、トレードオフとしてプロセッサの処理性能に影響する場合があります。動作電圧を低めにするとプロセッサのクロック周波数を上げにくくなるためです。

- ※特定のプロセッサでは動作電圧の変更幅が大きく、電圧変動許容幅も追随することでさらに大きなマージンを確保できる場合があります。

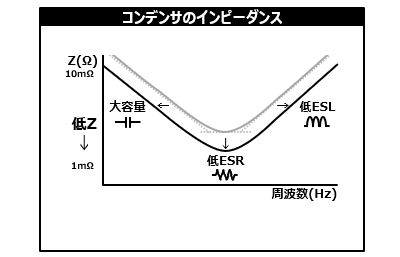

このような手法がある中でも、電流変動の増大が続くトレンドにおいてはコンデンサの低インピーダンス化はやはり必要です。コンデンサのインピーダンスは必ずしもスペック値としては規定されていませんが、提供されている周波数特性データから確認することができます。そのデータを見る時に、覚えておきたいことがあります。それは、コンデンサのインピーダンスは大まかには容量・ESR・ESLの3つの特性が合成されて形作られているということです。

下記のような手法でコンデンサを大容量・低ESR・低ESLへと改善することで、それぞれの周波数領域におけるインピーダンス低減が図られています。

| 低Z |

|

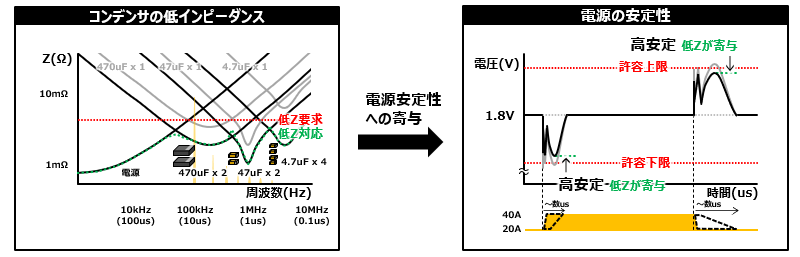

大電流変動が発生するプロセッサにおいて、インピーダンス要求は多くの場合数mΩ以下であり、ハイエンド用途では1mΩ未満に突入しています。しかし、利用可能なコンデンサは十数mΩ~数mΩあり、1mΩ未満のコンデンサは存在しません。そのため、複数個を並列使用することで要求される低インピーダンスを実現しています。

また、ここで注意が必要なのは、低インピーダンスはkHz~MHz台の広い周波数領域にわたって要求されるということです※。その理由は、プロセッサの変動電流がこのような広い周波数成分から構成されているためです。しかし、1つの定格のコンデンサが低インピーダンスを提供できる周波数領域は限られています。そのため、異なる容量定格・サイズのコンデンサを組み合わせることでこの要求に対応しています。一般的には数百uF~数百nFのコンデンサの組み合わせが使用されます。要求される周波数帯域において低インピーダンスを満たすことで、コンデンサが電流供給・吸収する際の電圧変動を許容幅内に抑える能力を確保することができます。

- ※プロセッサ内にはさらに高周波の電流成分に対する低インピーダンス化が求められます(内蔵コンデンサで対応)。

また、コンデンサだけではなく、電源の低インピーダンス領域をなるべく高周波領域まで広げることも電圧変動抑制のために検討される事項です。この結果得られるのが、インダクタの説明でも触れた電源応答性の向上※です。インダクタからより高速に電流を供給できるということであり、コンデンサ合計容量を小さくしても電圧変動を抑えることができます。電源応答性の向上は、電源制御の遅延・インダクタの遅延を改善することによって得られます。スイッチング周波数の高周波化はそれを実現する一般的な方法の一つです。高周波化すると電源制御遅延が減少すると同時に、電流傾きが急峻な低L値のインダクタが許容内のリプル電流で使え、インダクタ遅延を減少できるためです。また、スイッチング周波数の高周波化だけでなく、電源方式や制御回路の調整によっても、電源応答性を向上できます。

- ※電源のバンド幅周波数(FBW)の向上、クロスオーバー周波数(Fcrossover)の向上という言い方もされます。

ただし現実には、電源応答性の向上には制限があります。スイッチング周波数の高周波化は電源効率を悪化させ、電源方式や制御回路の調整は過剰に行うと制御の安定性が損なわれるためです。設計対象機器に求められる効率や安定性を犠牲にしない範囲に限って応答性は調整されるため、依然としてインダクタ・コンデンサの適切な使用が重要となります。

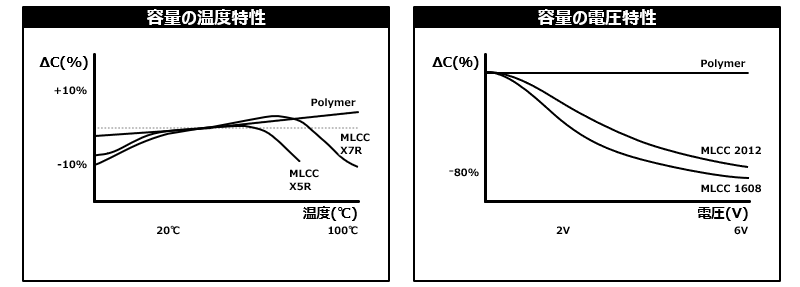

前述のように安定性の確保においては、特にコンデンサが主要な役割を担っていますが、インダクタと同様に種類や製品によって、特定条件における特性変化が大きい場合があることに注意が必要です。電圧・温度など使用条件下での特性変化を確認し、マージンを加味した選定が重要となります。

3 最後に

前半2回でプロセッサについて、後半2回でその電源に関する基礎知識を説明してきました。

パナソニックインダストリーは、プロセッサ向け電源に最適なコンデンサとインダクタを多数ラインアップしています。プロセッサメーカー、電源ICメーカー、およびプロセッサを使用するセットメーカーの皆様の設計に貢献することができるよう努めていますので、プロセッサを使用される際は、是非弊社製品をご検討いただければ幸いです。

最後に振り返りとして、以下にポイントをまとめます。

- ① プロセッサは特に微細化・回路規模の増大によって高性能化し、情報化社会の進化を支えてきた。

今後もAIや高速通信などによる更なる社会発展を支えるためのキーパーツとして注目されている。

↓ - ② 汎用性・性能の観点から、異なる種類のプロセッサが用途に応じて適切に使い分けられる。

サイズや性能効率の要求によっては、異種プロセッサは一つのパッケージに統合される。

↓ - ③ どのプロセッサも動作するためには電源が必須。電源構成にはいくつか種類があり、要件に応じて使い分けられる。

電力損失の抑制(効率の高さ)と電圧変動の抑制(安定性の高さ)がプロセッサ向け電源では特に重視される。

↓ - ④ プロセッサ向け電源の動作にはインダクタとコンデンサが重要な役割を果たす。

インダクタは継続的な電流供給を行い、電力損失の抑制に寄与。そのための特性として特にDCRが重視される。

コンデンサは瞬間的な電流供給を行い、電圧変動の抑制に寄与。そのための特性として特に低インピーダンスが重視される。

| 【プロセッサ】 |  |

【電源・部品】 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 要求 | 解決 | 要求 | 解決 | |||

| 高性能化 | 低電圧 大電流 |

電力損失の抑制が必要 特にP=I2 x R |

特にインダクタの低DCR | |||

| 電圧変動の抑制が必要 特にΔV=ΔI x Z |

特にコンデンサの低Z | |||||